「5S活動の進め方がわからない」「5S活動を導入したけれど定着しない」――こうしたお悩みをよく耳にします。

その理由として最も多いのが、「そもそも何をするのかわからない」という点です。

そこで今回は、弊社がこれまでの5S研修で培ってきたノウハウをもとに、5S活動を効果的に進める方法をご紹介します。

この記事でわかること

- 5Sとは?5S活動の意味と目的

- 5S活動で目標設定が重要な理由

- 効果的な5S活動の進め方

- 5S活動を定着させるためのポイント

この記事をご覧いただければ、5S活動で何をするべきかが明確になるはずです。

また、5S活動の具体的な事例を参考にしたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

こちらもCHECK

-

5S改善アイデア事例集

5S活動は、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つのステップを通じて、職場環境を改善し、生産性を向上させる活動です。 しかし、活動を継続する中で、どの会社でも必ず直面するのが「ネタ切れ」「マンネ ...

続きを見る

もくじ

5Sとは?5S活動の意味と目的

5S活動を始める多くの方が、「活動の意味や定義を十分に理解していない」という現実があります。

そこで、まずは5S活動の意味と目的についてお伝えします。

5S活動の意味とは

5S活動とは、5の「S」のつく言葉「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の略で、日本の製造業発祥の取り組みです。

この5Sには、それぞれ以下のように定義があります。

5S活動の意味

- 整理

要るモノと、要らないモノを分類し、要らないものを捨てること - 整頓

要るモノを、誰にでも、すぐに取り出せるようにすること - 清掃

ゴミや汚れがない綺麗な状態を維持すること - 清潔

3S(整理・整頓・整頓)が維持されている状態 - しつけ

3Sが定着し、決められたことを守れる風土になっている状態

5S活動は単なる「職場を片づける活動」「職場を綺麗にする活動」ではありません。

5Sとは、あらゆるビジネスの基本です。

5Sで有名なトヨタでは、「何事も5Sから始まる」と言われています。

新入社員は、入社後最初に徹底的に5Sを教え込まれ、5Sを理解しなければ車の整備業務すら任せてもらえないそうです。

会社全体で整理・整頓・清掃を徹底し、それを当たり前に実行できる状態を作り上げること。

これにより、商品の品質向上、納期の短縮、コスト削減が実現し、会社は利益を生み出す企業体質へと変わります。

業種に関係なく、5Sは単なる片付けや掃除ではなく、「仕事そのもの」であると認識することが重要です。

こちらもCHECK

-

5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介

はじめに:トヨタ発祥の「5S活動」で職場を変える 現代の企業や組織が抱える課題には、業務効率の低下や安全性の欠如、社員育成や社内コミュニケーションの問題など様々です。これらを解決するための強力なアプロ ...

続きを見る

5S活動の目的とは

5Sに取り組む理由は、大きく分けて3つあります。

それが「安全」「快適」「効率的」です。

安全

労災事故やけがを防ぐ職場環境を整えることが、5S活動の最も重要な目的です。

効率的

職場の無駄を排除し、より早く、より楽に作業を進められる仕組みを構築することで、生産性を向上させます。

快適

職場内の連携やコミュニケーションを円滑にし、疲労や精神面にも配慮することで、あらゆる面から快適で働きやすい環境を作ります。

5S活動の目標設定の必要性

5S活動に取り組む前に、まず考えていただきたいことがあります。それは、「あなたの会社が何のために5S活動に取り組むのか」という点です。

5S活動は、会社が存続する限り改善を繰り返し続ける、終わりのない活動です。そのため、明確な目的がなければ、継続は難しくなります。

もちろん、5S自体に目的やメリットはありますが、なぜ自社で5S活動を行う必要があるのか、その理由は会社によって異なります。

たとえば、事故が多い会社では「安全」に重点を置くべきですし、不良品が多い会社では「ミスをなくす」ことを目的とする必要があります。

また、病院や食品工場などの現場では、「衛生管理」を目的に5Sを実施しているケースが多いです。

一方で、経営者が「社員教育のため」として5Sを導入しても、その理由が社員に伝わらなければ、モチベーションは上がらず、活動が浸透しません。

つまり、立場や状況によって目指すべき方向性が異なるということです。

活動開始前に目的を明確にする

そのため、5S活動を始める際には、まず「自社がなぜ5Sを行うのか」を会社全体でしっかり話し合うことが重要です。

弊社の5S研修でも、必ず活動のキックオフ時に、チームごとの目標と「5Sでどんな会社にしたいのか」という会社全体のビジョンを設定していただいています。

社員一人ひとりが、自分の職場で5S活動を行う意義を理解することから始めてください。その上で、活動に沿った目標を立て、スローガンを決めてからスタートさせましょう。

明確な目標の重要性

目標があやふやなまま活動を開始すると、5S活動自体が目的化してしまい、社員に「やらされている感」が生まれます。

その結果、活動が形骸化し、次第にフェードアウトしてしまう恐れがあります。

明確な目標を掲げることで、社員全員が共通の目的に向かって進むことができ、5S活動を効果的かつ持続的に実施できるようになります。

こちらもCHECK

-

5S活動のスローガン/標語の例と5Sスローガン・目標の作り方

5S活動を定着させるためには、単なる整理整頓の実践だけではなく、全員が同じ方向を向くための合言葉=スローガンが欠かせません。 スローガンは「なぜ5Sを行うのか」を一言で示す行動指針であり、社内のモチベ ...

続きを見る

効果的な5S活動の進め方

ここからは、5S活動を効果的に進める方法についてお伝えします。

「3S活動」が5Sの基礎

5S活動といっても、実際に取り組むのは、最初の「整理」「整頓」「清掃」の3つ、いわゆる「3S活動」です。

この「3S活動」は、5Sの基礎であり、活動の要となる部分です。

「3S活動」を徹底することで職場は「清潔」な状態を保つことができ、さらにこれが習慣化されると「躾」の状態が身につき、最終的に5Sが達成されます。

活動の順序が重要

5S活動を進めるうえで、各ステップを順番通りに進めることが非常に重要です。

そのため、まずは「整理」からスタートすることを徹底してください。

5S進め方①整理(Seiri)

5S活動で最初に取り組むのが「整理」です。

整理とは、「必要な物と不要な物を分類し、不要な物を処分すること」を指します。

ここで重要なのは、整えることではなく、「処分すること」です。

不用品の「見える化」

整理を進めるために、まずは不用品を「見える化」しましょう。その具体的な方法としておすすめなのが、「赤札作戦」です。

赤札を用いて不要な物を明確に分類し、職場全体で共有することで、効率よく整理を進めることができます。

赤札作戦は、以下のような赤い札を活用して進めます。

赤札の使い方

赤札作戦は、まずこのような赤い札を用意します。

「要るか要らないか分からない」「たぶん要らないだろう」と思う物に赤札を貼り付けていきます。

そして、不要と判断された物は処分します。

一時的に置いておく物については、「いつまで保管する」という期限を明確に設定し、一括保管します。

期限が来た際、不要と判断された物は処分し、必要と判断された場合は、改めて期限を設定して保管します。

こちらもCHECK

-

赤札作戦とは?5S活動の強い見方!迷ったら貼るだけ必殺「赤札」

「赤札作戦」は、トヨタ生産方式(TPS)でも活用されている、5S活動の「整理」を徹底するための手法です。 不用品に赤い札を貼ることで、“必要・不要”を見える化し、職場のムダを明確にできます。 この記事 ...

続きを見る

捨てる基準を決める

さらに、日常使っているすべての物について、「どうなったら捨てるか」という基準を明確に設定しましょう。

これにより、迷いなく物を管理し、不用品を効果的に減らしていくことができます。

このようにして整理を終えたら、次のステップである整頓に進みましょう。

5Sの進め方② 整頓(Seiton)

整頓は「要るモノを、誰にでもすぐに取り出せるようにすること」です。

ここで重要なのは、見た目を整えることではなく、効率よく迅速に使用できる状態を作ることです。

整頓の開始タイミング

整頓を始めるのは、必ず「整理」が完了し、不要な物が完全に排除された後にしてください。

不要な物が残った状態では、本来の整頓を実現することはできません。

整理が確実に終わってから整頓に取り掛かるようにしましょう。

整頓を効果的に行うためには、次の3つのステップを実践することが重要です。

STEP① 定位置を決める

探し物が発生する主な原因は、物の「住所」が決まっていないことです。

まずは、物の定位置を決めることから始めましょう。

それぞれの物について、使用頻度、使いやすい高さ、使いやすい配置方法を考慮し、最も適切な場所に配置します。

STEP② 適正量を決める

定位置が決まったら、次に数量を確定します。多すぎず、少なすぎずを維持できるように、最適な数量を設定しましょう。

設定した数量を常に維持できるよう、仕組み化することがポイントです。

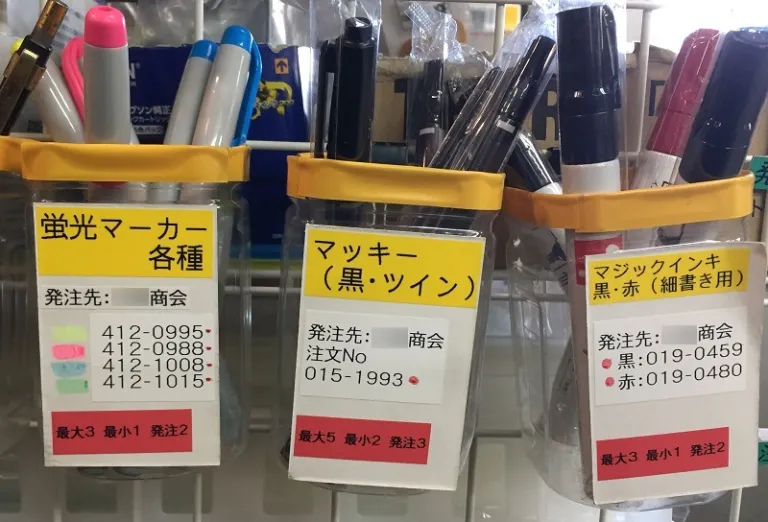

弊社が研修を担当した企業では、次のような仕組みを取り入れています。

- 最大何点を保持するか、最小何点になったら発注するかを設定。

- 発注先や注文品の品番も表示し、誰でも発注できる仕組みを構築。

これにより、適正量を維持しながらスムーズな運用が可能になりました。

STEP③ 標示をする

定位置と適正量が決まったら、次は標示を行います。

ラベルや看板などを使用し、物とその場所が対になるように明確に表示しましょう。

- モノと場所を対応させて表示することで、確実に元の場所へ戻すことができます。

- 新入社員でも、誰かに尋ねることなく必要な物を見つけられるようになります。

このように標示を徹底することで、職場全体の効率が向上し、ミスや手間を減らすことが可能です。

5Sの進め方③ 清掃(Seisou)

整理と整頓が終わったら、次は清掃活動に進みます。

ただし、やみくもに掃除をするだけでは、3S活動における清掃とは言えません。

3S活動における清掃とは、「ゴミや汚れがない綺麗な状態を維持すること」です。

清掃活動のポイント

重要なのは「維持すること」です。そのためには、清掃をルール化し、仕組み化する必要があります。

以下の3つのステップで清掃を進めていきましょう。

STEP① 綺麗の基準を決める

綺麗な状態を維持するためには、全社員が「同じ基準の綺麗な状態」を認識することが重要です。

人によって「綺麗」の基準は異なるため、基準が曖昧だと統一した状態を維持することはできません。

そこで、以下のように場所ごとに具体的な基準を設定します。

- 「ゴミクズのない状態」

- 「ホコリのない状態」

- 「チリ一つないピカピカの状態」

各エリアのゴールを明確にし、全員が共有するようにしましょう。

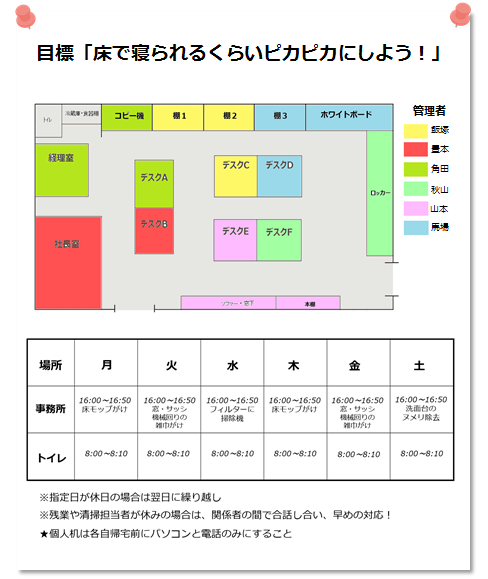

STEP② 清掃のルールを決める

基準が決まったら、それを維持するための清掃ルールを作成します。

ルールには以下を明確に記載し、表やマニュアルにまとめましょう。

- 「いつ」清掃するのか

- 「誰が」担当するのか

- 「どのように」清掃を行うのか

また、清掃マップを作成し、各エリアの担当者を決めることで、役割分担を明確にします。

STEP③ 継続の仕組みを作る(チェックシートの活用)

ルールを決めただけでは、清掃活動は継続しません。清掃を習慣化するためには、継続できる仕組みを構築することが大切です。

チェックシートの活用は、最も効果的な方法の一つです。

- チェックシートで「清掃を実施したか」を見える化する。

- 実施できていなければ、原因を分析し、「なぜできないのか」「どうすればできるようになるか」を考え、改善を繰り返す。

このように仕組みを整えることで、清掃活動を確実に継続し、職場の清潔な状態を保つことが可能になります。

5Sの進め方④ 清潔(Seiketsu)

ここまで紹介してきた3S活動を徹底し、継続することで職場は次の段階の「清潔」の状態になります。

それを実現するには、維持、継続するための標準化や仕組み化が不可欠です。

「整理・整頓・清掃」は本来の業務と直接関係がないため、多くの人にとって面倒と感じられがちです。

特に忙しい時期には後回しにされ、やがて形骸化してしまうリスクがあります。

単発で終わる清掃活動は、ただ一時的にきれいにするだけで終わり、5S活動の本来の目的を達成することはできません。

結果として、得られるはずの多くのメリットを逃してしまいます。

ルールの重要性とリバウンド防止

片付けにおいてルールがなければ、必ずリバウンドが発生します。

一度きれいにしても、物が増え、使いにくい状態に逆戻りしてしまいます。

その後、再び片付けるという無駄なサイクルが繰り返されるだけです。

しかし、しっかりとしたルールを作り、短時間でも日々習慣的に取り組むことで、このリバウンドは防ぐことができます。

結果として、職場のムダがなくなり、常に快適かつ効率的に本来の業務を行える環境が整います。そのような環境では、大掛かりな大掃除すら不要になります。

標準化・仕組み化が5Sの定着を促す

5S活動を成功させるためには、ルールを明確にし標準化し、誰もが自然に実践できる仕組みを構築することが最も重要です。

例えば、以下は発注管理の仕組み化の一例です。

発注点に「発注カード」が挟んであり、カードには品名、型番、発注先、発注数、最低在庫などが書かれています。

在庫を使用してカードが発注点から出てきたら、それを発注担当者に渡します。

発注担当者が必要な品を発注し、品物が納品された後、発注カードを再び発注点に戻します。

この仕組みにより、発注忘れを防ぎ、常に適正な在庫量を維持することが可能になります。

5Sの進め方⑤ 躾(Shitsuke)

3S活動がしっかりと標準化・仕組み化され、全社員にとって当たり前の習慣となったとき、職場は5Sの最終段階である「躾」の状態に達します。

ここでは、決められたルールや仕組みを守り続け、職場全体が常に高い水準を維持することが求められます。

この状態を目指し、職場全体で5Sを推進していきましょう。

5S活動は、日々の小さな積み重ねが大きな成果を生む活動です。全社員で協力しながら取り組んでいきましょう!

こちらもCHECK

-

5Sの「躾」に違和感?誤解されがちな「躾」の本当の意味とは

5S活動は「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのステップで構成されます。 その中で最後の「躾(しつけ)」は、言葉の響きから誤解されやすい要素です。 「しつけ」と聞くと、子どもや部下に厳し ...

続きを見る

5Sを定着させて成果を出すために

5S活動に取り組む企業の中には、しっかり定着させ、利益向上にまで繋げている企業がある一方で、多くの会社が5Sを社内に定着させられず、途中でフェードアウトしてしまっています。

5S活動が継続できない会社には、以下のような共通した特徴があります。

- そもそもやりたくない

- 目的が明確でない

- 「忙しい」を理由に後回しにする

- 部下に丸投げしている

- ルールがない、ルールが守られていない

これらの課題を克服し、5S活動を継続させるためには、様々な工夫が必要です。

全員に5Sの意味と目的を共有する

5S活動を定着させるためには、最初に社員全員に「なぜ5Sをやるのか」「何を目指しているのか」を理解してもらうことが欠かせません。ここを曖昧にすると、活動が「ただの片付け」と誤解され、やらされ感や人ごと意識につながります。

できれば、一斉説明だけでなく、一人ひとりと個人面談の形で伝えるのが理想です。個別の対話を通じて不安や疑問を解消し、自分ごととして活動に向き合えるようになり、足並みを揃える出発点になります。

👉 5S活動定着に効果的「個人面談」の進め方|足並みを揃え全社活動へ

小グループ活動で進める

5Sを全社一斉に進めようとすると、人数の多さや部門間の温度差から動きが鈍くなりがちです。そこで効果的なのが、小グループに分けて活動を進める方法です。

4~6人程度の少人数であれば意見が出やすく、役割分担もしやすいため、参加意識が高まります。小さな成果を積み重ねていくことで全体に広がりやすく、結果的に会社全体の足並みも揃いやすくなります。

継続させるために必要な活動の「仕組み化」

整理・整頓・清掃の活動と同様に、5S活動そのものを仕組み化することが必要です。

具体的には、以下のようにPDCAサイクルを取り入れることが効果的です。

- 計画(Plan): 話し合って具体的な目標と計画を立てる。👉 5S計画表の作り方

- 実行(Do): 計画を実行する。

- 振り返り(Check): 実行結果を確認・分析する。👉 5S振り返りのやり方

- 改善(Act): 問題点を改善し、次の計画に反映する。

このサイクルを1ヶ月毎の繰り返すことで、5S活動は徐々に職場に定着していきます。

反対派や消極的な社員への関わり方

5S活動には、必ずと言っていいほど消極的な人や反対する人が出てきます。無理に説得するのではなく、まずは活動の目的を理解してもらうことが大切です。

そして、小さな改善成果を体感してもらうことで、徐々に前向きな姿勢へと変わっていきます。

ルールは全員で決めて守る

5S活動を定着させるうえで欠かせないのが、ルール作りです。ルールは一方的に押し付けるのではなく、社員全員で話し合って決めることが重要です。

全員で決めたルールだからこそ守られやすく、活動が浸透します。役職に関係なく意見を出し合い、共通のルールを作り、それを徹底して守ることが「躾(しつけ)」の段階へとつながります。

FAQ: 5Sの進め方に関するよくある質問

Q. 5S活動は何から始めればいいですか?

まずは社員全員に5Sの意味や目的を共有することです。なぜ取り組むのか、どんな効果があるのかを理解してもらうことで、やらされ感をなくし、自分ごととして行動につなげられます。

Q. 5Sを始めるとき、全員にどう説明すればいいですか?

「片付け」ではなく「安全・効率・快適な職場づくりのための活動」であることを伝えましょう。できれば一人ずつ面談形式で話し、不安や疑問を解消するのが理想です。

Q. 忙しいときでも5Sを続けるコツはありますか?

一度に完璧を目指すのではなく、毎日わずかな時間でも続けることです。1日5分でもコツコツ積み重ねれば習慣となり、無理なく継続できます。

Q. 5Sの成果がなかなか見えません。どうすれば効果が実感できますか?

「探し物が減った」「歩く距離が短くなった」など小さな改善を数字や写真で見える化しましょう。成果を共有すると、社員の実感とやる気につながります。

👉 5S振り返りのやり方|毎月の報告書とKPTで改善を定着させる方法

Q. 社員が協力してくれません。どうすれば足並みが揃いますか?

まず全員に5Sの意味や目的を丁寧に説明し、活動の意義を理解してもらうことが大切です。反対派を無理に説得するのではなく、協力的な人と成果を出し、その効果を実感してもらうことで、少しずつ協力の輪が広がっていきます。

Q. 5Sをやってもすぐ元に戻ってしまうのはなぜですか?

ルールが曖昧だったり、守る仕組みが弱いためです。全員でルールを決め、見える化や点検を取り入れることで、習慣化と定着につながります。

Q. 5Sを定着させるには、どれくらいの期間が必要ですか?

5Sが定着するまでの期間は、会社のコミュニケーション文化によって大きく異なります。活発に意見交換ができる職場では1~2年で定着することもありますが、そうでない場合は3~5年、あるいはそれ以上の長期的な取り組みが必要になることもあります。

Q. 全社で5S活動を進めるのが難しい場合はどうすればよいですか?

まずは一部の部署やチームから始めても構いません。徹底して取り組めば必ず成果が表れ、その効果は職場内に自然と広がっていきます。最終的には全員が主体的に参加することで、5S活動の効果を最大限に発揮できます。

👉 5S活動に全員参加が難しい会社のための小グループ活動の進め方

5S活動の進め方まとめ

最後に、5S活動の進め方の要点をまとめます。

5S活動の進め方

- 整理

- 赤札作戦を実施する

- 必要な物と不要な物を分類し、ルールを決めて徹底的に処分する - 整頓

- 定位置を決める

- 適正量を設定する

- 標示を行う - 清掃

- 綺麗の基準を明確にする。

- 清掃のルールを決める。

- 継続できる仕組み(チェックシートなど)を作る。 - 清潔

- 3S活動を標準化・仕組み化する

- 決めたルールに従って毎日継続する - 躾

- 活動を習慣化し、全員が無意識にできるようにする

5S活動を成功させる秘訣は、とにかく毎日続けることです。たとえ1日1分の小さな取り組みでも、日々積み重ねることで大きな成果につながります。

5Sの最終ステップである「躾」は、習慣化の結果として達成されるものです。

本ページの内容を参考に、簡単なことから着実に取り組んでください。5S活動を職場全体で進め、快適で効率的な環境づくりを目指していきましょう!