要点まとめ

- QC7つ道具は、業務改善や品質向上における7つの基本的な分析ツールであり、問題の可視化と定量的な判断を可能にします。

- 各ツールには用途が明確にあり、パレート図は重点項目の特定、チェックシートはデータ収集、特性要因図は原因分析に効果的です。

- 散布図や管理図など、やや難易度の高いツールもありますが、初心者はチェックシートやグラフから始めることでスムーズに活用できます。

- 5S活動と組み合わせることで、整理・整頓の効果を数値で見える化し、活動の定着や標準化を促進する手段としても有効です。

- チームでの活用により、共通言語として機能し、QCサークルや現場改善活動の質を高める教育的効果も期待できます。

QC7つ道具という言葉を聞いたことはあっても、実際にどう活用すればよいのか、イメージしづらい方も多いのではないでしょうか。現場で起こる問題を見える化し、論理的に改善を進めるには、こうした基本ツールを使いこなすことが不可欠です。

本記事では、QC7つ道具それぞれの特徴や使いどころ、業務改善への具体的な活用方法を、初心者にもわかりやすく整理しました。5S活動と組み合わせて活用する視点も取り入れ、現場で「すぐに使える」実践知としてお届けします。

QC7つ道具とは何か?

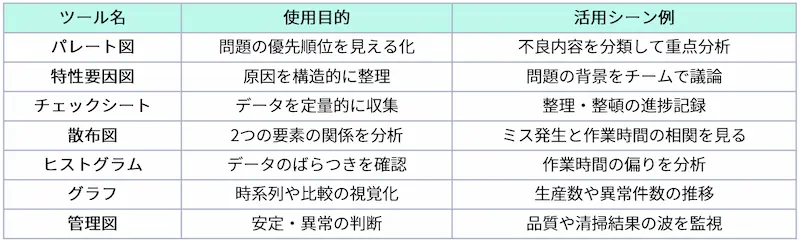

「QC7つ道具」とは、品質管理(Quality Control)における問題解決や改善活動の際に用いられる7つの基本ツールの総称です。具体的には、以下の7つが該当します。

- パレート図

- 特性要因図(フィッシュボーン)

- ヒストグラム

- グラフ

- チェックシート

- 散布図

- 管理図

これらのツールは、日本の現場で発展した「QCサークル活動」において使用されてきたもので、品質向上への取り組みを体系化・標準化する手段として非常に重要な役割を果たしています。アメリカのモトローラ社が開発した「シックス・シグマ」でも、これらQC7つ道具が取り入れられており、グローバルでも有効性が認められています。

QC7つ道具を利用するメリット・デメリット

メリット:

- 改善活動の標準化が可能

- データを可視化し、誤認を防げる

- 最大限の改善効果を発揮できる

デメリット:

- 使用には一定のトレーニングが必要

- 慣れるまでに時間がかかる

特に管理図については統計的な知識や専用ソフトが必要で、初心者にはハードルが高いですが、他の6つは比較的導入しやすいツールです。

QC7つ道具・各ツールの解説

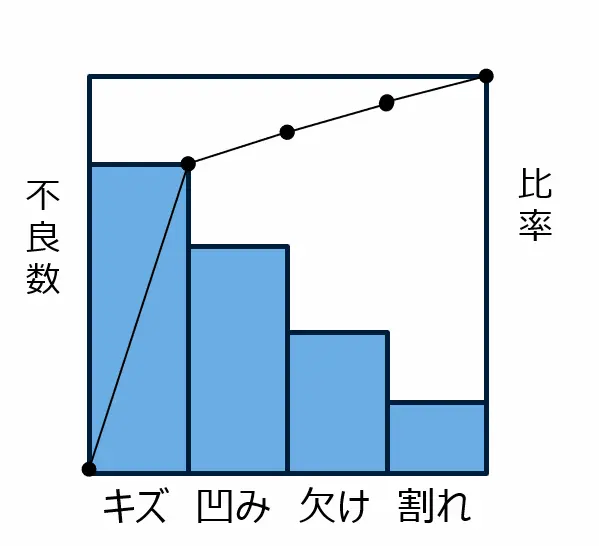

1. パレート図

パレート図は、不良やクレームなどの発生件数をカテゴリ別に層別し、多い順に棒グラフで表示し、その累積構成比率を折れ線グラフで示す複合グラフです。「80:20の法則」に基づき、全体の80%の問題は20%の主要因から発生しているとされ、最も影響の大きい項目を視覚的に特定できます。

使用シーン: 複数の問題の中から、どの項目に優先的に改善の焦点を当てるべきか判断する時に活用します。たとえば、ある製品の不良分析で「キズ」が最多であれば、それを最優先に改善することで大きな効果が期待できます。

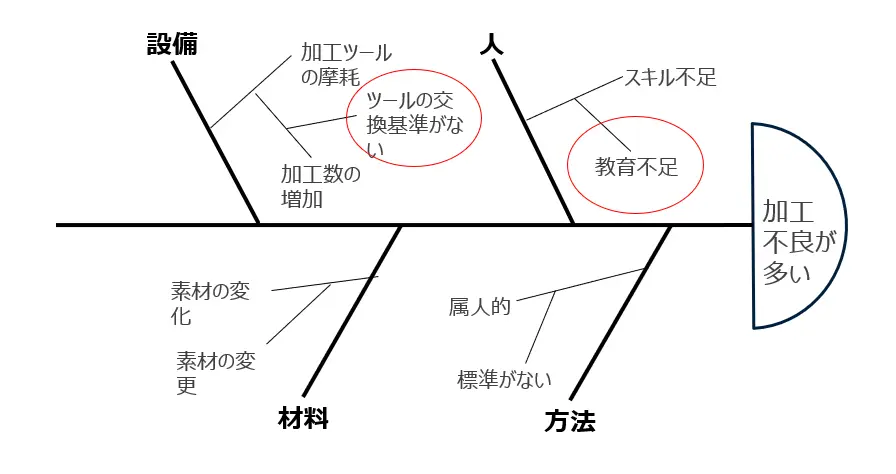

2. 特性要因図(フィッシュボーン)

特性要因図は、問題の「結果(特性)」に対して、それを引き起こす「原因(要因)」を体系的に整理するツールです。魚の骨に似た形状から「フィッシュボーン」とも呼ばれます。

多くの場合、「4M」(人・機械・方法・材料)を軸に、チームメンバーで「なぜなぜ分析」を行い、原因を掘り下げていきます。掘り下げすぎて個人要因や他律要因になる前で止め、根本原因を特定するのがポイントです。

使用シーン: 品質不良などの根本原因を明確にしたい時に効果的です。例えば「教育不足」や「交換基準がない」といった要因が明確になれば、具体的な改善策につなげやすくなります。

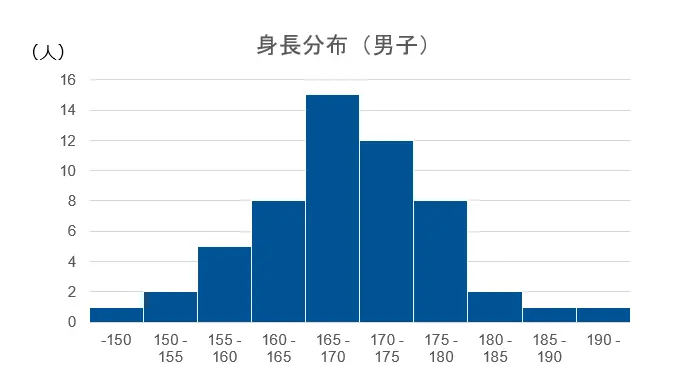

3. ヒストグラム

ヒストグラムは、横軸にデータの区間、縦軸に頻度を取った棒グラフで、データの分布傾向を可視化するのに使います。現状のばらつきや偏りを一目で把握でき、問題のあるデータの特徴をつかむのに役立ちます。

使用シーン: あるグループや母集団のデータ傾向を知りたい場合に有効です。例えば、従業員の身長データから、最も多いゾーン(165〜170cm)や極端な少数(150cm未満、190cm以上)を確認することで、標準化の基準や外れ値の分析に活用できます。

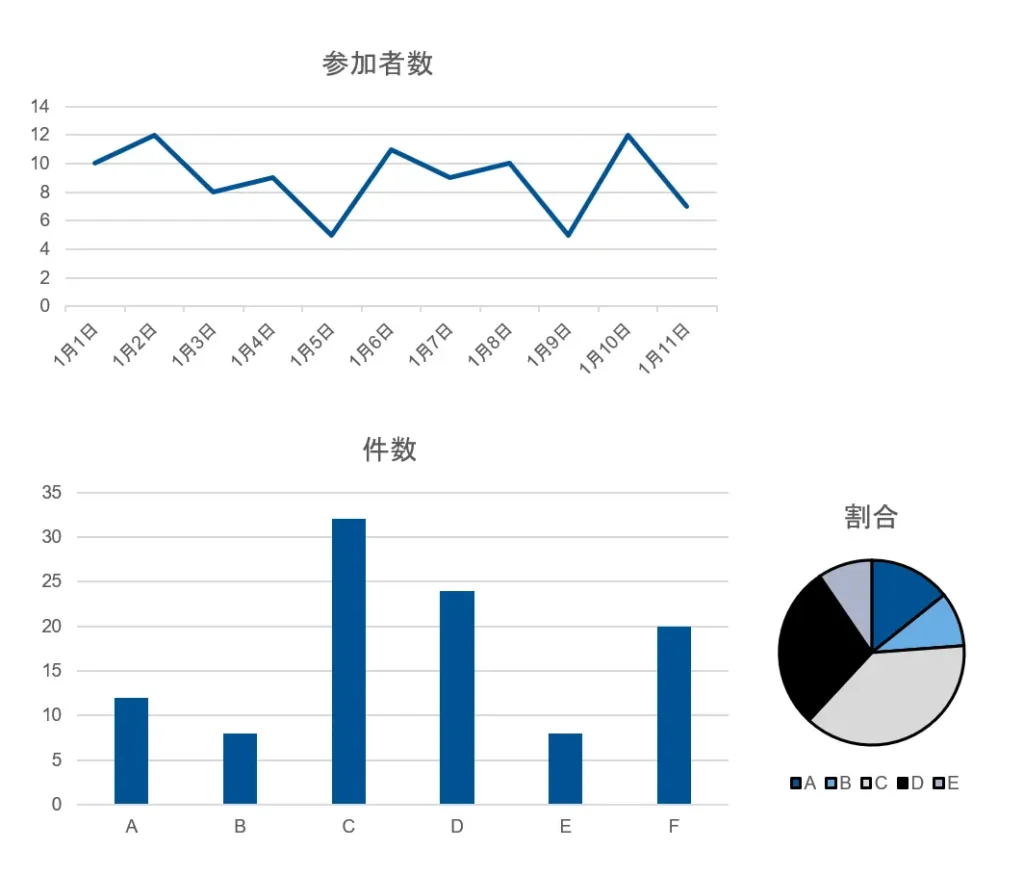

4. グラフ

グラフは、データの傾向を視覚的に理解するための基本的なツールです。目的に応じて以下のように使い分けます。

- 折れ線グラフ: 時系列の変化を見る

- 棒グラフ: 件数や回数の比較

- 円グラフ: 構成比率の把握

使用シーン: 改善活動の効果測定や現状把握に最適です。例えば、生産数の推移を折れ線グラフで見ることで、特定期間に発生した変動の原因を追究できます。

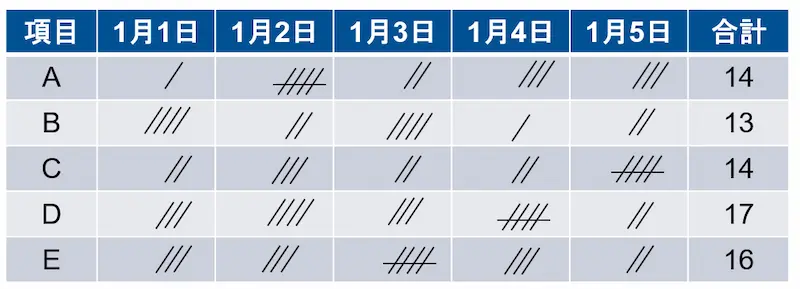

5. チェックシート

チェックシートは、項目ごとに発生回数などをカウント・記録するための表で、データ収集の第一歩となります。「正の字」を使った記録法がよく使われ、集計しやすく視認性にも優れています。

使用シーン: 同じ項目に対して繰り返し発生する現象(例:不良数、作業ミスなど)を記録する際に便利です。1本の線で1件を表し、5本でグループ化することで集計が容易になります。

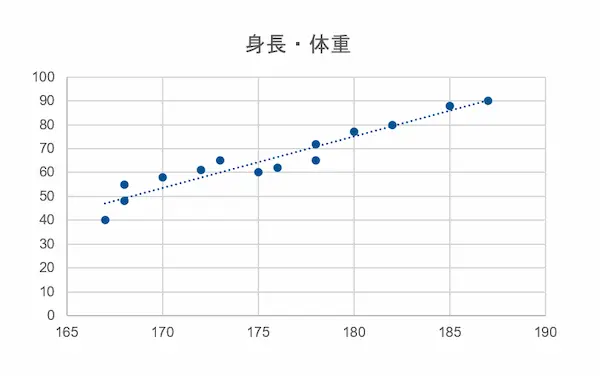

6. 散布図

散布図は、2つの変数の相関関係を視覚的に確認するグラフです。データが近似線の周囲に集中していれば強い相関があると判断できます。傾きの向きによって、正の相関(右肩上がり)か負の相関(右肩下がり)も把握できます。

使用シーン: 例えば、「身長」と「体重」の関係を分析する場合、身長が高くなるほど体重も増える傾向が見られれば、正の相関があると判断できます。

7. 管理図

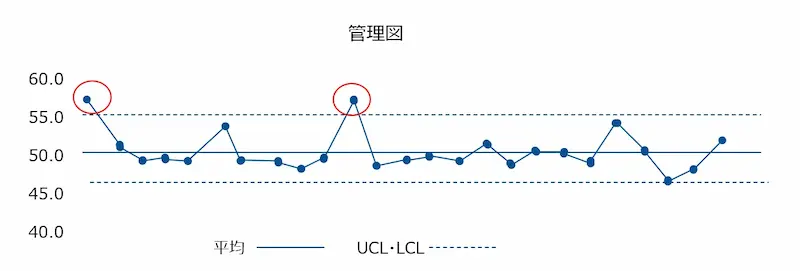

管理図は、時系列にデータをプロットし、そのばらつきが「通常のばらつき」か「異常なばらつき」かを判断するためのツールです。UCL(上限管理限界)とLCL(下限管理限界)という基準線を超えたデータは、特別な要因による異常とみなされます。

使用シーン: データを継続的に監視し、改善の効果や異常発生の兆候を把握したいときに使います。たとえば、赤丸で示された異常値があれば、そのタイミングで外的要因がなかったか調査し、迅速に対策を講じることが可能です。

ただし、管理図は統計の知識が必要であり、初心者にはやや難易度が高いため、初期段階では他の6つのツールを中心に活用するのが現実的です。

新QC7つ道具とは?

従来のQC7つ道具が数値データを分析・可視化するためのツールであるのに対し、「新QC7つ道具」は言語データ(意見・アイデア・要因など)の整理・可視化・分析を目的としたツール群です。複雑な課題や抽象的な問題を構造化して理解する際に有効です。

新QC7つ道具は以下の7つです:

- 親和図法

- 連関図法

- 系統図法

- マトリックス図法

- アローダイアグラム

- PDPC法(過程決定計画図法)

- マトリックスデータ解析法

これらは使用頻度は少ないものの、戦略的な課題解決や意思決定を行う場面で活躍します。QC活動に慣れてきた段階で必要に応じて取り入れるとよいでしょう。

こちらもCHECK

-

マトリクス図法とは?製造業での活用例とメリットをわかりやすく解説

「チームの意思決定で『声が大きい人の意見が優先される』『意見が割れて決まらない』という問題を解決するには、客観的に評価できる方法が必要です。 本記事では、数値評価で公平な判断を可能にする『マトリクス図 ...

続きを見る

QC7つ道具を改善活動にどう活かす

QC7つ道具は、単なる分析ツールにとどまらず、チームでの改善活動を円滑に進めるための「共通言語」として機能します。複数人が同じ視点でデータを見て、同じ手法で分析することで、意識のズレや判断ミスを防ぎ、建設的な議論が促進されます。

特にQCサークルなどのチーム活動においては、これらのツールを活用することで、教育効果やチームワークの向上も期待できます。

初心者はまず「チェックシート」「グラフ」「パレート図」など簡単に扱えるものから始め、徐々に「特性要因図」や「散布図」へとステップアップしていくと良いでしょう。

管理図は統計的な理解が必要なため、改善活動に慣れてきてから取り入れるのが理想です。

まずは「使う習慣」をつけることが、継続的な品質改善への第一歩です。

QC7つ道具は、5S活動の“見える化と標準化”を支える道具

5S活動とQC7つ道具は、どちらも業務改善の基本となる取り組みですが、両者は目的を共有しながら、異なる役割を担っています。

5Sが「現場を整えるための行動・習慣づけ」だとすれば、QC7つ道具は「その改善活動を定量的に見える化し、改善の精度を高めるための分析ツール」です。

たとえば、整理や整頓の成果を「チェックシート」や「パレート図」で数値として把握し、改善の優先順位を明確にする。

あるいは、改善の定着状況を「管理図」で時系列に確認し、波が出ていればその原因を探る。

このように、QC7つ道具は5S活動の現場定着と成果実感を後押しする“見える化と標準化のツール”として、非常に相性の良い関係にあります。

こちらもCHECK

-

5Sとは?職場改善の基本を徹底解説!目的・進め方・成功事例をわかりやすく紹介

はじめに:トヨタ発祥の「5S活動」で職場を変える 現代の企業や組織が抱える課題には、業務効率の低下や安全性の欠如、社員育成や社内コミュニケーションの問題など様々です。これらを解決するための強力なアプロ ...

続きを見る

まとめ

QC7つ道具は、現場の改善活動を支える非常に実践的で有効なツール群です。データを「見える化」し、問題の本質を把握し、チームで共有しながら課題解決に導くための標準手法として、多くの現場で活用されています。

初心者でも扱いやすいツールから順に学び、使いながら理解を深めていくことが、継続的な改善の成功に繋がります。また、QCサークルのようなチーム活動では、メンバー間での共通言語としてQC7つ道具を活用することで、教育効果やチーム力の向上も期待できます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、「使うこと」に慣れていけば、自然とデータを見る力・考える力が養われていきます。現場改善や品質向上を目指すすべての方にとって、QC7つ道具は心強い味方となるでしょう。