もくじ

デスク整理がもたらす影響

デスクの上がいつも書類で山積みになっていたり、小物が乱雑に置かれていたりと、整理整頓が苦手な人は意外と多いものです。

「デスクの状態はあなたの頭の中の反映」とよく言われますが、実際にデスクが整理できていない人は、仕事の効率や生産性にも悪影響が及びます。

実際、様々な職場での調査やコンサルティング経験を通じて、デスクが乱れている人ほど「仕事の優先順位があいまい」であり、「無駄な作業に時間を奪われやすい」ことが明らかになっています。

例えば、書類の山がデスク上にあると、「必要な書類」を探すたびに数分〜数十分の時間をロスするケースも珍しくありません。また、散乱した棚や引き出しは、業務に対するストレスを増加させる要因にもなります。

整理整頓を徹底することで、作業効率が上がり、ストレスが軽減されることは数々の研究や統計データからも裏付けられています。

この記事では、5Sのプロが提唱する具体的な「整理整頓術」をご紹介します。デスクを整えることで仕事も頭もクリアになり、パフォーマンス向上に直結する実践方法を学んでいきましょう。

5S活動とは?整理整頓への基本アプローチ

「デスクの整理整頓をしたいけれど、どこから手をつければいいかわからない」という方におすすめなのが、職場改善活動として広く知られる『5S活動』です。

5S活動とは、職場環境を改善して業務効率や安全性を高めるために生まれた活動で、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾(しつけ)」という5つの要素から構成されています。

今回は特にデスクの整理整頓に着目し、「整理」と「整頓」に重点を置いてご紹介します。

まず、「整理」とは、必要なモノと不要なモノをはっきり区別し、不要なモノを処分することを意味します。整理を行うことで、書類や小物などのデスク周りがスッキリと片付き、本当に必要なモノだけが残るようになります。

一方、「整頓」とは、必要なモノをすぐに使えるように定位置を決め、適正量を保ちながら管理することです。整頓を徹底することで、仕事中に探しモノをする時間を削減でき、作業効率を劇的に向上させられます。

つまり、まず不要なモノを取り除く「整理」を行い、次に必要なモノの配置と量を決める「整頓」を行うことが、5S活動における基本的なステップです。

では、次の章からは、整理・整頓の具体的な手順を一つひとつ解説していきましょう。

ステップ1: 整理の極意

整理の基本的な考え方は、「必要なもの」と「不要なもの」を明確に分けて、不要なものを処分することです。デスク整理の出発点として、このステップがとても重要です。

具体的な整理方法

まずはデスクの上にあるすべての書類や小物を棚や引き出しから取り出し、ゼロベースから分類しましょう。「要る」「要らない」を基準に、モノを一つひとつ分けていきます。

ここで重要なのが、「迷ったときの対応」です。すぐに判断できない書類や小物には「保留期間」を設け、ラベル(赤札)を貼っておく方法をおすすめします。設定した期日がきたら、そのモノを改めてチェックし、不要であれば処分しましょう。

心理的なハードルを下げるコツ

整理整頓が苦手な方が特に難しいと感じるのは、「思い切って捨てる」ことです。

「もったいない」「いつか使うかもしれない」という心理的ハードルがある場合は、以下のような視点で考えてみてください。

- 1年以上使っていないモノは、本当に必要か?

- 同じ用途のモノを複数持っていないか?

- デジタル化(スキャン)できる書類はないか?

このように考えると、無理なく勇気を持ってモノを手放すことができ、整理の効果を実感しやすくなります。

デスクの上がスッキリすると、頭の中も整理され、仕事の優先順位やタスク管理が明確になります。結果として、仕事の効率が向上し、ストレスも軽減されるはずです。

ステップ2: 整頓のコツ

整理が完了したら次は整頓です。

整頓とは、「必要なもの」を誰でもすぐに使えるように「定位置」を決めて、適正な量を維持しながら管理することです。具体的な手順を次の3つのステップで解説します。

ステップ① 定位置を決める

デスクや棚、引き出しにあるアイテムの置き場所を明確に決めましょう。

使用頻度に応じて、頻繁に使うものほど手の届きやすい場所に配置します。

職場で共用するデスクや棚の場合は、利用者全員にとって使いやすい位置や収納方法を決定し、必要であればチームの意見を取り入れましょう。

重要なのは、単に見た目をきれいにするだけでなく、「使いやすさ」「戻しやすさ」を基準に配置を決めることです。

デスクトレーや書類ファイルにも「住所」を決め、書類探しの時間を減らします。

ステップ② 適正量を決める

定位置を決めたら、次に「適正量」を設定します。特に書類や消耗品などは、適正量を超えて溜め込まないことが大切です。

- 書類は一定期間が経過したら処分するルールを作る。

- 消耗品は最大保有数を決め、それ以上はストックしない。

- 使用頻度の低い文具や消耗品は個人所有せず、職場全体で共有する。

これにより、無駄なものが溜まらず、デスクや引き出しが常に適正な状態を保てます。

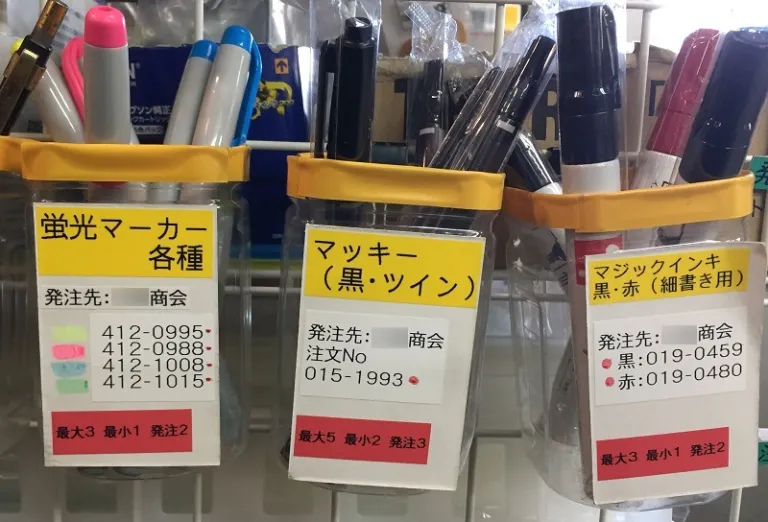

ステップ③ 標示をする

最後に、決めた位置や適正量を明確にするために、棚や引き出し、ファイルに標示をしましょう。テプラなどのラベルライターを使用して、誰が見てもすぐにわかるようにします。

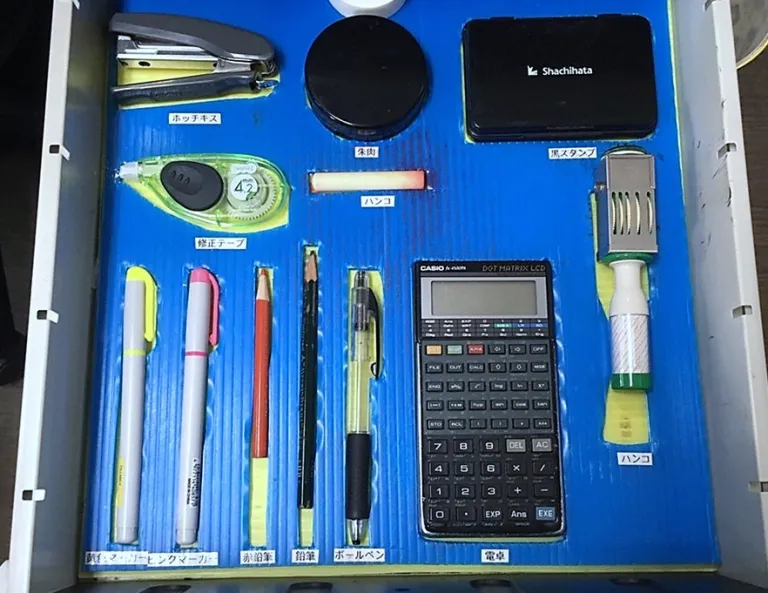

さらに整頓を徹底するためには「形跡管理(姿絵)」という方法が効果的です。これは、収納場所にスポンジなどを使い、収納するモノの形状に切り抜いてセットする方法です。

これによって、モノがなくなったり位置が変わったりするとすぐに気づけます。

このように整頓を徹底することで、デスクや棚の管理が楽になり、日々の業務効率が向上します。

ステップ3: 5Sを継続するための秘訣

整理整頓は一度だけ行っても効果が薄れてしまいます。5S活動を継続的に行うことで、常に整理整頓された状態を維持し、業務効率の向上を持続できます。

以下のポイントを意識して取り組んでいきましょう。

清掃の習慣化で乱れを防ぐ

日常的な清掃を習慣化することで、デスクや棚、引き出しが常にクリーンな状態に保たれます。

また、清掃を習慣化すると、モノの乱れや汚れにすぐ気づくことができ、再整理の必要性が減ります。

- 1日の終わりにデスクを拭く

- 引き出しの中を週1回チェックして不要物を取り除く

といった習慣を作ることで、小さな乱れが大きく広がることを防げます。

清潔を保つチェック方法を設ける

デスクや棚の状態を定期的に確認する仕組みを作ることで、「清潔」な環境をキープできます。

例えば、毎週金曜日に5分間の整理整頓タイムを設定して、書類の状態や定位置の乱れをチェックすると良いでしょう。

- チェックリストを作り、目視で簡単に確認できるようにする

- 職場全体で定期的な点検日を設け、乱れや汚れをチームでチェックする

こうした取り組みによって、職場全体が「常に整った状態」を維持する意識を持ちやすくなります。

「躾(しつけ)」でルールを仕組み化する

5S活動を継続するためには、「躾(しつけ)」として、職場でのルール作りや仕組み化が重要です。

- 整理整頓に関する簡単なルールを設定する

- 新入社員への教育時に5S活動の重要性を伝える

- 定期的にルールの見直しを行い、実情に合わないものは変更する

ルールを決めて守ることで、職場全員が自然と整理整頓を習慣化できます。

結果的に、デスク整理が一過性のイベントで終わらず、職場の文化として根付くことにつながります。

実践的アドバイス: デスク整理の成功事例

実際に5S活動を導入してデスク整理を成功させた職場の事例を紹介します。

具体的な成功事例を知ることで、自分の職場でも実践しやすくなります。

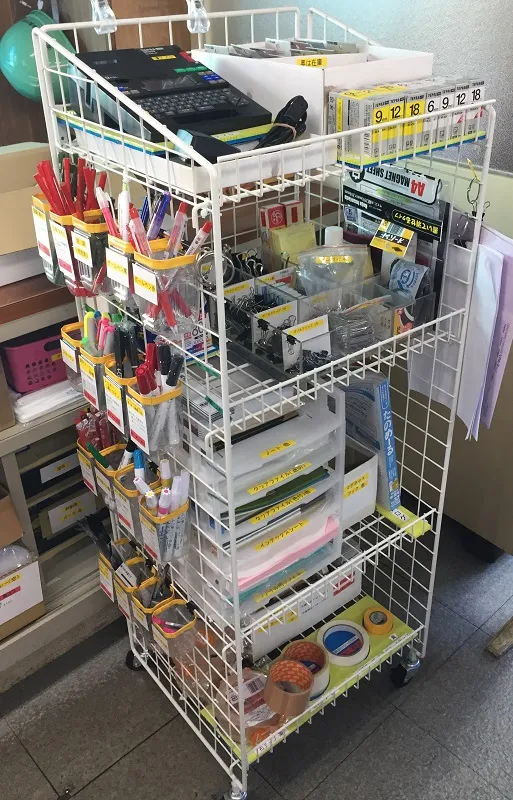

事例①:共有型・事務文具の整頓術

伊藤歯車製作所様では、オフィスの棚や引き出しにある文具類や消耗品を個人所有から共用に切り替えることで整理整頓を成功させました。

- 使用頻度の低い文具をオフィス内で共有

- 消耗品ごとの適正量を設定し、一定量を超えないよう管理

- 消耗品は最大保有量と発注タイミングを明確化し、発注漏れや過剰在庫を防止

このように共用の仕組みを作ることで、個人のデスク周りがスッキリし、無駄な消耗品の購入も防げました。

事例②:形跡管理(姿絵)による引き出し・文具の整頓

同じく伊藤歯車製作所様の事務所では、デスクの整頓に「形跡管理(姿絵)」という手法を取り入れました。

形跡管理とは、収納場所に専用のスポンジを設置し、収納物の形状に切り抜いて配置する方法です。

この方法によるメリットは以下の通りです。

- モノの定位置が明確化されるため、整理された状態が維持されやすい

- 適正量が一目で確認できるため、過剰にモノが増えることを防止

- 紛失物があった際に即座に気付けるため、無駄な時間を削減

これらの事例から分かるように、5S活動を通じてデスク整理を徹底すると、業務効率が明確に向上します。

書類や備品の探し物にかかる時間が減少し、実際に作業効率や残業時間の削減といった具体的な成果を出しています。

まとめ: 今日から始める整理整頓術

ここまで、デスク整理の重要性や、5S活動に基づいた具体的な整理整頓術について解説してきました。

デスクが乱雑な状態では、書類や備品を探す時間が無駄になり、仕事の生産性を著しく下げてしまいます。

しかし、5Sの整理整頓を実践することで、次のようなメリットが得られます。

- 書類やモノがスッキリ片付き、作業効率が向上する

- 探し物に費やす時間が激減し、ストレスが軽減する

- 仕事の優先順位やタスクが明確になり、生産性が高まる

まずは小さな一歩から始めてみませんか?今日すぐにできる行動として、「デスクの上の不要なものを一つ捨ててみる」ことをおすすめします。

デスクが整理されれば、仕事の効率も劇的に改善されます。この記事をきっかけに、あなた自身も「整理整頓の達人」になり、より快適で効率的な働き方を実現しましょう。