「5Sを導入して」と言われたけど、何から手をつけたら良いのか分からない… そんな風に感じている医療スタッフの方も多いのではないでしょうか?

実は「5S活動」は、病院や医療現場にこそ導入すべき、業務改善と安全対策の両面で効果を発揮する取り組みです。

この記事では、医療現場における5Sの目的やメリット、具体的な進め方、スタッフの巻き込み方、継続するための工夫まで、5S導入を検討する方に向けてわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 病院やクリニックにおける5S活動とは?

- 医療現場で5Sを導入するメリットと注意点

- 成功するための5S導入ステップと継続のコツ

- 医療現場でよくある5Sに関する疑問とその解決法

もくじ

5S活動ってどんな取り組み?医療現場で注目される理由は?

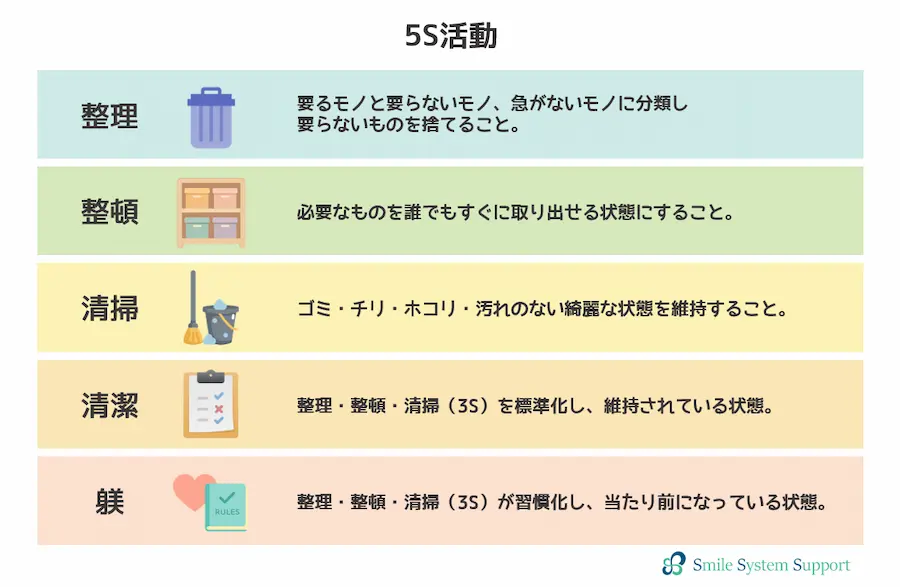

「5S活動」とは、日本発祥の業務改善手法で、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾(しつけ)」の5つの要素から構成されています。

この手法は、もともと製造業の現場で導入され、効率や安全性の向上に大きく貢献してきましたが、その有用性から医療現場にも広く応用されるようになりました。

5S 「整理・整頓・清掃・清潔・躾」って、どんな意味?

1. 整理

要るモノと要らないモノ、急がないモノに分類し、要らないものを捨てること。

2. 整頓

必要なものを誰でもすぐに取り出せる状態にすること。

3. 清掃

ゴミ・チリ・ホコリ・汚れのない綺麗な状態を維持すること。

4. 清潔

整理・整頓・清掃(3S)を標準化し、維持されている状態。

5. 躾(しつけ)

整理・整頓・清掃(3S)が習慣化し、当たり前になっている状態。

5S活動の本質は、みんなでルールを決めて守ること

5Sは、単なる片付けや美化運動と思われがちですが、その本質は「みんなでルールを決め、それを守ること」にあります。

たとえば、整理では「必要なモノ」と「不要なモノ」の基準を明確にし、整頓ではモノの置き場所や量を決めます。

それらを徹底するためには、チーム全員で話し合い、納得のいくルールを作ることが不可欠です。

みんなで決めたルールを全員が守り続けることで、快適で働きやすい職場環境が実現します。

また、5S活動を通じて、ルールを守る文化や組織風土が育まれていきます。

特に医療現場では、命に関わる仕事をしているからこそ、ルールを徹底して守ることが極めて重要です。

そのため、5S活動は単なる業務改善を超え、信頼される医療サービスを提供するための基盤を築く活動といえます。

この章のまとめ

5S活動とは、「みんなで決めて、みんなで守る」現場改善のしくみです。

日本発のこの手法は、製造業だけでなく医療現場にも広がり、ルールを通じて安全・効率・信頼を築く土台として活用されています。

単なる片づけではなく、“文化を育てる”組織づくりの第一歩なんです。

なぜ医療現場に5Sが必要?その本当の目的は?

病院における5S活動の導入は、単なる片付けや整理整頓にとどまりません。

医療の現場において5Sが果たすべき役割は、大きく分けて次の3つに集約できます。

1. 「安全」の確保

医療現場では、一つのミスが命に関わる重大な結果を招くことがあります。

5Sを通じて「必要なものがすぐ取り出せる」「間違えない配置と表示」が徹底されることで、誤投薬や取り違えなどのヒヤリ・ハット事例や医療事故のリスクを減らすことができます。

また、清掃と清潔のルールを明確にすることで、院内感染のリスクも最小限に抑えることができます。

2. 「効率的」な業務環境の実現

5Sは、医療従事者が無駄な動きを減らし、本来の業務に集中できる環境をつくる手法でもあります。

物品の定位置管理や作業手順の見える化により、「探す・迷う・やり直す」時間を減らし、スタッフの負担軽減と業務効率化につながります。

忙しい現場でこそ、5Sの効果が大きく発揮されます。

3. 「快適」で信頼される医療環境の構築

清潔で整った環境は、患者に安心感を与えるだけでなく、そこで働くスタッフにとっても快適で前向きな職場づくりにつながります。

5Sによって環境が整備されている病院は、地域社会や外部機関からの評価も高まり、医療機関としての信頼性向上にもつながります。

この章のまとめ

5Sは、働く人のための“安全・効率・快適”の基盤です。

それは単なる片付けではなく、職場の文化づくりなんです。

病院に5Sを導入すると、患者とスタッフにどんなメリットがある?

病院における5S活動の導入は、患者、医療従事者、病院経営のそれぞれに対して大きなメリットをもたらします。

この章では、それらの具体的な利点について詳しく解説します。

1. 患者視点でのメリット:安心感と信頼感の向上

- 清潔で整った院内環境は、患者に安心感を与えます。

- 整理整頓された診察室や待合室は、「信頼できる医療機関」という印象につながり、リピーターや口コミ評価の向上にも貢献します。

2. スタッフ視点でのメリット:働きやすさと心理的余裕

- 決まった場所に必要なものが揃っていることで、探す・確認する手間が減り、業務のスムーズさが格段に向上します。

- 業務が効率化することで、残業の発生を抑えやすくなり、働き方の改善にもつながります。

- 情報共有やルールの徹底によって、スタッフ同士の連携や引き継ぎがスムーズになり、チームワークの向上にも貢献します。

3. 経営視点でのメリット:ムダの削減と組織の安定

- 適正な在庫管理により、過剰な物品購入やスペースの無駄遣いが減少し、コストの最適化が図れます。

- 日々の業務が効率化されることで、患者対応のスピードも向上し、サービス提供の質が安定します。

- 安全で整った職場環境は、スタッフの定着率やモチベーション維持にも良い影響を与え、長期的な人材確保にも寄与します。

この章のまとめ

5Sで変わるのは、職場の“見た目”だけじゃない。

信頼・時間・チームの関係性――

目に見えにくい「働きやすさ」こそが、いちばん大きな成果です。

病院ではどうやって5Sを実践するの?5つのステップで解説

病院で5S活動を成功させるためには、各ステップを具体的に実践することが重要です。

この章では、整理・整頓・清掃・清潔・躾のそれぞれについて、病院における具体的な方法を解説します。

1. 整理:不要物の処分とルール決め

まず「整理」は、必要なものと不要なものをしっかりと見極め、不要なものを徹底して処分することから始まります。

目的は、職場を「必要なモノだけがある状態」に整えることです。

たとえば病院であれば、使用されていない医療機器や期限の切れた薬剤、保管の必要がない古い書類などが、その対象になります。

また、その際には「必要・不要」の判断基準をチームで明確にしておくことが大切です。

ルールがあいまいだと、誰かにとっては“まだ使えるもの”が、別の人には“もう不要なもの”と認識されてしまい、整理が進まなくなってしまいます。

例えば――

- 「パッキン部分が変色した器具は使用不可として処分する」

- 「使用履歴のない医療資材は、6か月以上未使用なら一度棚から外す」

- 「診察記録のコピーは○年で廃棄、原本はスキャンして電子保管」

こうしたルールを最初に決めて共有しておくことで、整理の判断がブレにくくなり、不要なものが再び増えるのを防ぐことができます。

2. 整頓:誰が見てもわかる、使いやすい配置に

「整頓」とは、必要なものを誰でもすぐに・迷わず取り出せる状態にすることを指します。

ただ“置いてある”だけでなく、「どこに何が、いくつあるか」が見てすぐにわかることが重要です。

そのために行うのが、以下の3つの工夫です。

1. 【定位置】を決める

探し物が起こる原因は定位置が決まっていないことです。まずは、すべての物品に定位置を定めます。

2. 【適正量】を定める

「どれくらい料が必要か」を基準化します。

たとえば、手袋やマスク、ガーゼなど、消耗品は「いくつ必要か」を決めましょう。

さらに、「残り何枚になったら、何枚購入するか?」というように、発注のルールまで定めておくのがポイントです。

3. 【標示】を行う

どこに何があるかを一目でわかるように、ひとつひとつのものにラベリングします。

物と置き場所、両方に標示を行うのがポイントです。

また、種類ごとに色分けするなど、工夫次第でより見つけやすくなります。

これらをスタッフ全員で話し合ってルール化し、運用していくことで、「どこに何があるのか分からない」「補充されていない」「誰かが勝手に場所を変えた」といったストレスがなくなり、快適で効率的な職場環境が整っていきます。

3. 清掃:「きれい」をそろえ、「異常」に気づける現場へ

「清掃」とは、単にゴミや汚れを取り除くだけでなく、清潔な状態を保ち続けることを目的とした活動です。

医療現場においては、見た目だけでなく衛生・安全の視点が重要になるため、清掃の「質」と「継続性」が求められます。

1. 「きれい」の基準を統一する

「きれいさ」の感覚は人によって違うため、場所ごとに“きれいの基準”を明確にしておくことが重要です。

たとえば、「床は汚れが見えないレベル」「カルテ棚はホコリがない状態」というように、衛生管理の観点も踏まえて、共通の目標レベルを話し合い、全員が同じ状態を目指せるように標準化します。

2. 清掃ルールを具体的に決める

基準が決まったら、それに向けて「いつ・誰が・どこを・どうやって」清掃するか、明確にルール化しましょう。

例:

・「ナースステーションの共有部分は、毎朝8:00に日勤者が拭き掃除」

・「使用済みストレッチャーは、当番が当日中にアルコール清拭」

このようにルールを定め、チェックシートなどを使ってフィードバック可能な仕組みにしておくと、抜け漏れ防止にもつながります。

3. 清掃は「点検」でもある

清掃には、ただ“きれいにする”だけでなく、異常や変化に気づく“点検の役割”もあります。

日々のルーチンで「いつもと違う汚れ」「備品の破損」「床の水漏れ」などに気づけることが、事故やトラブルの未然防止につながるのです。

4. 清潔:3Sを「当たり前」にする仕組みづくり

「清潔」とは、整理・整頓・清掃(3S)で整えた状態を、継続的に保つ仕組みをつくることを指します。

どれだけ丁寧に片づけても、掃除をしても、それが一度きりで終わってしまえば、またすぐに元の状態に戻ってしまいます。

「整った状態をどうやって保持できるようにするか」が、清潔の本質です。

そのため、ここまでの整理・整頓・清掃すべてにルールを決めて標準化し、それをみんなが守れる仕組みを作っていくのが清潔です。

5. 躾:ルールが“文化”になるまで続ける

「躾(しつけ)」とは、整理・整頓・清掃(3S)の取り組みが習慣になり、職場に根づいている状態のことです。

決められたルールをみんなが守り、それが日々の行動として定着している。守れないルールがあれば、見直しながら“守れるルール”へと進化させていく——

その積み重ねが、5Sを「やるもの」ではなく「当たり前のこと」に変えていきます。

この状態を目指して、職場全体で歩みを揃えていきましょう。

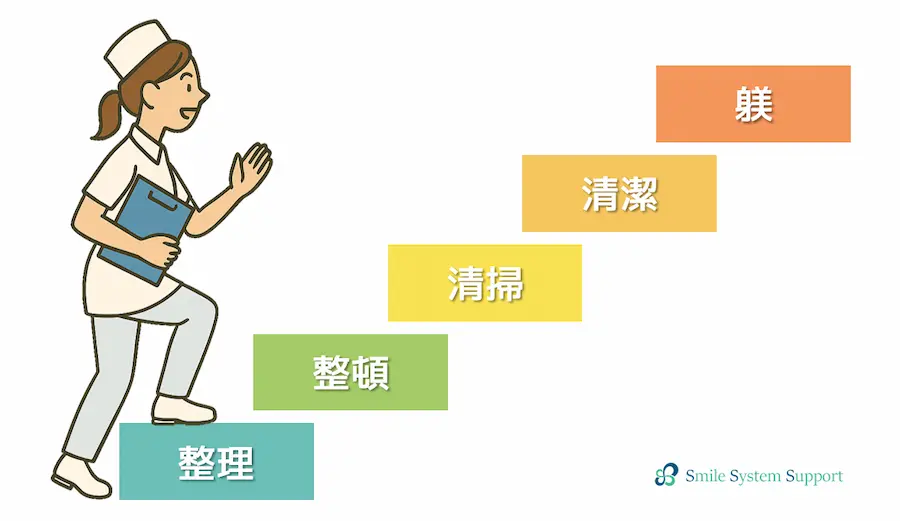

この章のまとめ

5Sは、一人でやるものではなく、職場全体で育てる“文化”です。

整理・整頓・清掃で整え、清潔で維持し、躾で定着させる。

この5つのステップを、みんなで続けることが、安全で信頼される医療現場をつくっていきます。

5S活動を続けるための秘訣とは?

1. 「なぜやるのか」を繰り返し共有する

5Sが「なぜ必要か」を忘れてしまうと、単なる片付け作業になってしまいます。

「安全のため」「効率化のため」といった本来の目的を、定期的に言語化・共有することが大切です。

2. 全員参加のルールづくりと見直し

一度決めたルールも、現場で使いにくければ形骸化の原因になります。

現場の声を反映しながら、使いやすい・守りやすいルールにアップデートしていくことで、自然と定着します。

“できていること”を見える化する

ビフォー・アフターの写真掲示、点検結果の共有、ちょっとした「ありがとう」のメモなど、良い取り組みを可視化・称賛することで、やる気の循環が生まれます。

PDCAで改善を続ける

5Sも「やって終わり」ではなく、「計画(Plan)→ 実行(Do)→ 振り返り(Check)→ 改善(Action)」の流れで回し続けることが重要です。

月に1回のミーティングで報告・改善を共有するだけでも、継続力が高まります。

無理なく続けられる“ちょい5S”を取り入れる

完璧を目指すのではなく継続にフォーカスして、「毎日ちょっとだけ」の工夫が大切です。

たとえば「1日1引き出し」「週に1エリア」など、小さく始めて習慣にすることが、形骸化を防ぐいちばんの近道です。

この章のまとめ

5Sが続く職場には、“やり方”ではなく“意味”が根づいています。

小さく、ゆるく、でも確実に続ける。それが形骸化を防ぐコツです。

病院の5S活動に関するよくある質問(FAQ)

病院で5S活動を導入しようとする際には、さまざまな疑問や不安が生じるものです。

この章では、5S活動に関するよくある質問とその回答をまとめました。

■【導入担当者向け】組織で5Sを進める際によくある悩みと解決策

Q1. 5Sが一過性で終わってしまいます。継続的な活動にするには?

A:

月に一度は必ず集まり、「計画→実行→振り返り→改善」というPDCAサイクルを回していきましょう。

活動の成果や改善点は「活動報告書」にまとめ、病院全体で共有することが大切です。

また、話し合いで決まったルールや方針はしっかりと周知し、うまくいかない部分はその都度、話し合いながら見直していきましょう。

Q2. スタッフの協力が得られません。どう巻き込めばいいですか?

A:

まずは「なぜ5S活動を行うのか」という目的をしっかり共有するところから始めてください。

同時に、スタッフ一人ひとりの困りごとに目を向け、それを改善することで「この活動には意味がある」と実感してもらえるようにしましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、協力の輪は自然と広がっていきます。

Q3. 他部署やベテランのスタッフが活動に反対で、協力してくれません…

A:

まずは、協力してくれる方々と一緒に、できる範囲からコツコツと活動を進めていきましょう。

目に見える成果が出てくると、最初は反対していた方も徐々に関心を持ち、協力してくれるようになることも多いです。

焦らず、まずは「継続すること」に意識を向けて取り組んでくださいね。

Q4. 毎日の業務が忙しくて、5Sに割く時間がありません…

A:

忙しいと感じる時こそ、5Sが活きる場面です。

一度にたくさんやろうとせず、毎日少しずつでも取り組みを続けてみてください。

業務のムダが減り、作業効率が上がってくると、自然と「5Sの時間」が生まれるようになりますよ。

Q5. 5S活動へのモチベーションを維持するには?

A:

まずは、活動の成果を「見える化」しましょう。

ビフォーアフターの写真を撮ったり、「作業時間が何秒短縮されたか」「ムダが何%減ったか」といった数値で成果を示すと、達成感が高まります。

さらに、こうした成果を部署ごとに発表する場を設けると、お互いの刺激になります。

上司の方は、小さな成功でも「褒める」「認める」ことを意識すると、スタッフのやる気がぐんと高まりますよ。

まとめ

5S活動は、きれいに整えること以上に、“みんなで決めて、みんなで守る”文化を育てることに意味があります。特に医療現場のように安全と信頼が問われる環境では、小さなルールの積み重ねが、大きな安心につながります。

うまくいかない時があっても大丈夫です!完璧よりも「続けられること」が、5Sの本当の価値です。あなたの職場でも、できることから、ゆっくりと始めてみませんか?